奥尔夫:博伊伦之歌

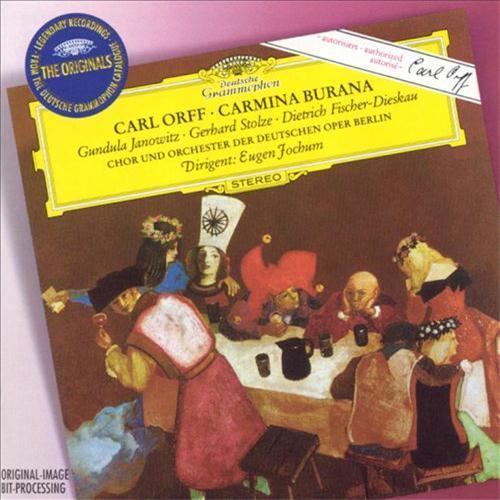

能够赢得评论界赞誉的唱片很多,但能够令作曲家称心如意的演出却甚少。DG发行、欧根·约胡姆指挥柏林德意志歌剧院管弦乐团与合唱团演绎的版本,是在作曲者亲自指导下完成的录音,可以说是作者签名版。并且网罗了当时最好的演唱家:由G.雅诺维芝唱女高音、D.菲舍尔-迪斯考唱男中音、G. 施托尔采唱假声男高音。独唱者在唱功上有着惊人的表现,尤其是菲舍尔-迪斯考的演唱,充满细腻的变化与饱满的张力。而在整体演出上则充满厚重的德国声响。除了录音未是最好之外,演绎接近完美。

中世纪的抒情诗集作歌词,与二十世纪的作曲家配乐,他们之间的碰撞令人期待。该作品并不按情节发展,带德国人天生的理性特质和奥氏本人炽热的激情却使作品具有一种内在的逻辑性,作品以简略划分的三大板块形成的回环结构,显得非常完整,而且层次丰富,其中的起伏跌宕,轻重虚实及唱段的长短高低,都安排得妥帖,乐句则抑扬顿挫,引人入胜。约胡姆的诠释尽得日尔曼民族风格,尤如神助;管弦乐团的演出乾净利落,从展开到高潮到结束皆十分自然;极具戏剧张力的高潮部分,合唱团也恰到好处地表现出世俗与放荡的意象。

在德国巴伐利亚的一座古老修道院中,曾发现13世纪的诗歌手稿。出生于慕尼黑,并且在那里成长学习的作曲家卡尔·奥尔夫,将其改编成了不朽之作《博伊伦之歌》。他从手稿中选了25首歌曲,将它们分成3个主题,分别是关于命运、酒和情爱的。这首曲子最近二三十年来越来越红,从电视广告到电影配乐,用得既多且繁,不过用的都是第一段《命运,世界的女王》。

自1937年在法兰克福首演到今天,《博伊伦之歌》已成为古典音乐中的流行曲,几乎无人不晓了。哪怕不停古典音乐的人也常能在影视,广播等媒体中领略其一二。描述中国足球命运的纪录片把它作为插曲,影片《天生杀人狂》把它当作配乐,拳王霍利菲尔德把它作为出场曲,连流行歌王迈克尔·杰克逊都曾斥巨资想买其版权,可见此作品的流行程度。究竟它魅力和在?可听性恐怕是首要的一点,但旋律之美并不是一部好作品的本质。作品能打动人,源自作品与人的心灵的相通,相通的途径阻碍越少,越能引起听者的共鸣。“表达愈具本质性、单纯性,效果也就愈直接和强烈。”这是奥尔夫的原话也就是他的艺术观。